1991年7月,我跨进那个写着“青岛铁中”的古朴校门,一个激情而有些懵懂的青年人,在这里开始了实实在在的人生,那时候我想象不出有一天我成为老教师时的模样。

我们这些新分配的大学生都住在学校的单身宿舍楼(现在的总务楼)里,我每天的活动范围就是宿舍—办公室—教室—食堂,生活好像有些闭塞,可是并不觉得单调。美丽的校园和青春的憧憬联系在一起,做什么都好像充满了诗意。上班的时间简单而充实——备课、听课、讲课、批作业、跟学生过招……下了班,宿舍楼里人声鼎沸热闹非凡,我们有时去食堂打饭,有时在宿舍楼走廊的煤气灶尝试着做饭,那种一人煮饭大家分享的欢乐真的是青春岁月里难忘的记忆。老教师们也总是很照顾我们这些家在外地的年轻人,张振香老师家就在小操场后面,我经常去他们家蹭吃蹭喝,过节的时候我常常收到老教师们带来的美食。我记得我过的第一个教师节是全年级教师一起在办公室里聚餐,老教师们每人都有拿手好菜,我没啥厨艺,级部组长姜振信老师就给我个没技术含量的活儿——将鸡蛋清打成泡沫用来做蔬菜沙拉,可能是打得我手都酸了所以这环节我记得特别清楚。办公室的黑板用彩色粉笔一布置,锅碗瓢盆一合奏,节日氛围立马就有了,很简单,却又分外欢喜,那个年代人们总是用自己的巧手就能将生活弄得有滋有味。

刚起头,有的是工夫,有的是劲头。放学以后或者是周末,那些大把的空闲时间便用来跟学生谈心、给学生补课、盯着完不成作业的学生写作业或者去学生家里家访。记得有一次去家访,跟家长很快就聊得挺投机,在孩子的学习纪律性情培养等诸多方面双方均达成了共识。临走的时候,家长握着我的手,掏出了心窝窝里的话:“车老师,我自己的孩子我清楚,他就是属破车子的,你尽管使劲儿敲打他,你放心,我们绝对支持!”我笑,他又接连强调多遍:“车老师,真的,他就属破车子,一不敲打就犯毛病!”我心里想,你儿子属什么我还真不知道,我只知道要好的同事跟我开玩笑时都叫我破车子,敢情这还是一新兴属相啊!

虽然有激情,但是说实话,那时候并没有爱生如子的概念,因为我也不过是个大孩子。第一次组织学生春游,后知后觉地发现自己是被学生利用了。去哪里玩、玩什么、怎么走……完全是被那些皮孩子们一手操作起来的,我不过是个被架空的傀儡。记忆中我这个外地人在他们的指挥下晕晕乎乎地跟他们一起坐着公交车前行,下车翻过榉林山公园进入中山公园野炊,吃完饭一起浩浩荡荡走到海水浴场沙滩上玩叠罗汉,我被压在底下翻腾不出来,善良的女孩子边喊着车老师边用力往外拽我,当我历经九死一生蓬头垢面地从人堆里钻出来时,我很怀疑他们是借机报复我。

那时候他们是能量无穷的皮孩子,我是不知妥协的青年人,我们常常冲突不断,记得有一次学生被我训哭了,我被学生气哭了,一师一生站在办公室涕泪横流,便有老教师来给我打圆场:看看你,怎么总是动真情、生真气呢!

日子就这样在与学生们的斗智斗勇且全心付出中悄然划过,一届又一届学生像流水一样在我的生命里缓缓流淌,在无数的偶然与必然中,我与那些孩子们相遇,花每个三年用真情真心真诚教他们读书明理,助他们展翅翱翔,他们用勤奋和努力彰显着学校的精神面貌,书写着自己无悔的青春,然后我们分开。一段又一段美好温暖的时光就这样在我的脑海中生根、发芽、尽情绽放!细想一下,每一届学生都是相似的年纪,一样的青春年少,每天与孩子们在一起自己好像并没有感觉到时光的流逝。

前些天06级新疆班的班长陆天雨回到学校来,正赶上拍摄新疆班办班15周年纪念片,摄影记者抓住他问东问西,当问到你们怎么称呼班主任时(估计记者是希望听到比较感人一些的称谓),结果这家伙不假思索地回答:小车啊!还补上一句:小车车啊!

从破车子熬到了小车车,与青春一同奔跑,岁月不老!

如果不是认真回想自己的毕业年份,我甚至没有意识到今年是自己工作的第三十个年头,我已经在教师的岗位上、在这个美丽的校园里悄然度过了青春,走过了中年,步入了老教师的行列。

学校70年校庆的时候我还是个懵懂的菜鸟没有什么深刻的印象,80年校庆的时候作为一个资深班主任组织学生去参加热热闹闹的庆典仪式,90年校庆的时候我作为铁中的“老人”投身于筹办活动中,探寻着学校教泽绵长、积厚流芳的历史,触摸到这个校园中永远青春的心灵。

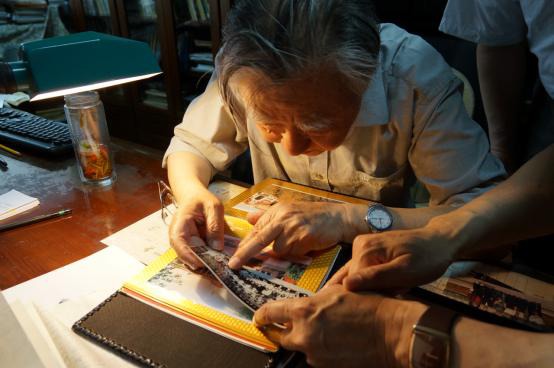

在中科院古脊椎动物研究所,我采访过中国科学院院士邱占祥教授,邱教授1949年至1954年在我校初中、高中就读,高中毕业后入读莫斯科大学,是我国著名的古脊椎动物学家,2005年当选为中科院院士。去拜访他的时候我们为他准备了学校新老建筑对比的相册,老人仔细地从我们带去的学校新旧照片对比中搜寻往日的痕迹,他边感慨学校日新月异的发展,边兴致勃勃地回忆在母校六年的求学时光,老师、同学、排练戏剧的小活动、每晚在操场跑步的小细节……五十多年过去,一切历历在目。他非常想再次回到母校,只是作为两项重大课题研究项目的担纲者,当时已年近八十的他依然没有休闲的心情与时间,那种为了祖国忘我工作的情怀绽放的是青春的活力与激情。

九十年校庆之后,我结识了许多忘年之交。校庆之后不久,我接到了一个致谢的电话,是一位叫王玉珍的老校友,她在校庆纪念册上优秀校友录中找到了毕业于清华大学的老伴舒学章的照片,更让她意想不到的是在第18页一张展示五十年代学校体育运动成就的照片中她找到了自己青春的身影。她感慨万千,跟我微信交流时告诉我:“ 我现年 81岁了,三个女运动员照片当时是18岁,那是我参加市中学运动会800米获第一名同时破山东省记录时照的。我自己都没有保存这张照片,真是太感动太感谢了!”后来她自己截图拼图发来一张对比图片,开心地说“现在我还健康,这都是运动的好处!”一直到现在我们还保持着联系,老人在北京定居,我们至今并未谋面,但聊起来却感觉很亲近,有时候打电话说起上学时候的事情老人就很兴奋,一说能说半个小时。时光流逝,年华老去,但与青春有关的一切总会沉淀下来,成为最美的回忆。我想,对于她来说,我是连接她与母校的那个人,也是她回望青春岁月的那座桥。

左图中间为老校友王玉珍

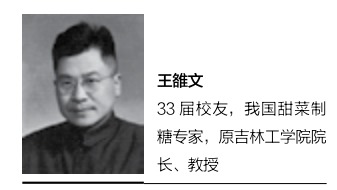

2016年我接待了南开大学历史学院王薇教授,她带着一位年轻人来铁中寻根。王教授说她的爷爷曾到日本留学,归国后怀着满腔热血跟随第一任校长酆洗元兴办学校,是铁中第一批教师中的一员,但因身体原因,工作了不到两年就身染重病,生病期间校长同事都竭力资助,即便他去世之后他的子女(王教授的父亲、叔叔、姑姑)都在铁中上学。王教授说,这一切他们一家人都铭记在心,这次她叔叔在美国生活多年的外孙归国探亲,她便带着他从天津赶过来,到祖辈生活学习过的地方来寻根。因年代久远,1925年初创时的教师的资料没有找到,遗憾之际,我带他们到校史馆参观,王教授在优秀校友栏中一下子就看到了叔父王雒文的照片,两人立即兴奋起来,年轻人说:“我印象中只记得外公老了的样子,他年青时的模样我真是不敢认出来!”校史中有家史,那一天,我跟南开大学的历史系教授一起感慨历史所蕴藏的巨大的精神力量!

2018年10月,曾在香港《文汇报》、《香港商报》任职的王陶先生来到学校寻找父亲王志进在校就读的一些资料,就这样我们终于与这位曾参与策反“黄安”舰起义的老一辈革命者、学校优秀校友王志进先生取得了联系。2019年4月,在海军节70周年前夕,我们来到安徽合肥探望了这位为中国海军发展做出巨大贡献的老校友。已经93岁高龄的王老精神矍铄、开朗豁达、思维清晰,他细致地讲述着策反黄安舰起义时一波三折的经历,回忆到去平度南村参加革命活动时骑自行车摔倒时的狼狈老人笑得像个孩子,说到他们党小组开会时听到敲门声他并不掩饰当时内心的紧张……那些惊心动魄、波澜壮阔的历史在老人的讲述中愈发有声有色有血有肉,有见识有担当有丰富的情感有燃烧的激情。

左图:“1947年,我在青岛市的学生运动会800米跑了第一,破了全市的记录。”

右图:王志进(第一排右起第三)在扶轮中学参加市学生运动会获得第一

这就是这所有着95年历史的学校的魅力!它有历史有故事,95年的历史中蕴藏着负重自强、蓬勃向上、爱国进步、勇往直前的青春的力量,它讲述的,是成长、传承与坚守!

凝神回望,那些热血澎湃、那些温暖美丽、那些平淡琐碎的故事中承载着一代又一代人的青春,即使岁月逝去、年华老去、容颜苍老、肢体衰退,那些青春的岁月依然在永远不老的校园里摇曳生辉!

每一个重要的节点都促人深思,最近,我常常在想,这所95年的校园对于我们来说到底意味着什么?我想起作家肖复兴的一段话:校园对于一个人的青春是何等的重要,是任何别的地方别的事物都无法取代、无可比拟的。如果说青春是一条河,那么,这条河流淌过的树木芬芳、草丛湿润的两岸,应该大部分属于校园。

是啊,校园是所有学生,包括曾经的学生、现在的学生、未来的学生的精神家园,而对于我这个在校园里长大、在校园里读书、在这一所校园里工作一辈子的人来说,我更能体味出校园对于一个人生命的意义,青岛六十六中——这所有着95年悠久历史却愈发生机勃勃的校园也珍藏着我这个师者的青春与奋斗,是我永远的精神家园。

走在校园中,站在讲台上,看着那些朝气蓬勃、充满力量的孩子们在这个永远青春的校园中扬着自信的微笑,揣着纯真的感情,握着最美丽的青春岁月,我的心中油然而生一种敬畏感,敬畏国家的重托、敬畏青春的力量、敬畏每一个学生的成长与发展!

95校庆将至,这些天认真拜读着老师们的校庆征文,在这些真挚的文字中我看到了更多人的青春岁月与爱校爱生的真挚情感。

静心沉思,那些年的奋斗、那些年的拼搏、那些年的欢笑、那些年的琅琅书声、那些老师的学生的青春,都在这个幽雅宁静的校园中渐渐清晰起来!

2020年9月29日星期二