悠悠岁月波澜壮阔,拾光百年征程如歌。千年更替,斗转星移,青岛六十六中迎来了她的百年华诞。100年在历史的长河中,不过是弹指一挥间,但对六十六中来说是深沉而辉煌的,是厚重而灿烂的。今天,让我们一起走进百年校庆第二辑之《王统照创<春潮>,文学风漾校园》。

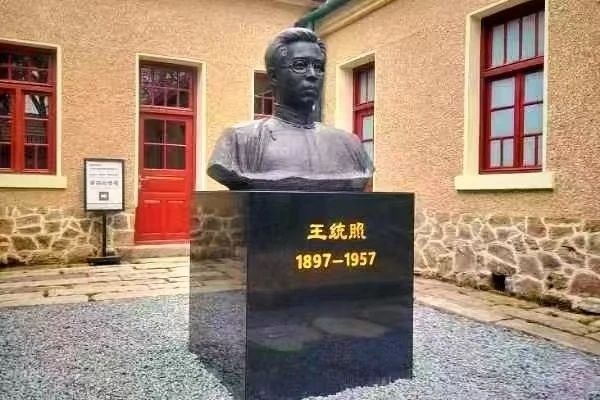

王统照(1897—1957),字剑三,曾用名息庐、鸿蒙、恂如等,山东诸城人,现代进步作家。1921年1月,与周作人、沈雁冰、郑振铎、瞿世英、蒋百里、叶绍钧、朱希祖、耿济之、郭绍虞、孙伏园、许地山等12人,发起成立了新文化运动史上第一个文学团体——文学研究会,它所倡导的“为人生而艺术”,标志着文学革命在中国的开始。

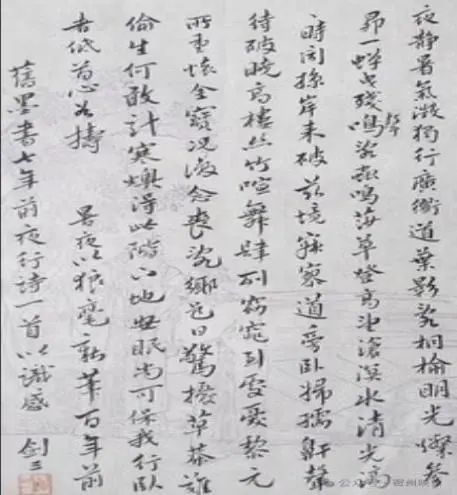

1927年4月,他举家迁居青岛观海二路49号,先后居住近30年。王统照先生不仅是中国新文学的的奠基人,更是青岛新文学的拓荒者。他的到来,给“风景美丽如绿洲,文化冷落如沙漠”的岛城注入了文学创作的活力。为了生计,他曾到铁路中学、市立中学、市立女子中学等校任教,白天教书,晚上伏案书斋,疾书心怀。至1936年,他创作了《搅天风雪梦牢骚》、《印空》、《买木柴之一日》、《海浴之后》等。

1929年,王统照先生在“胶济铁路中学”教国文时,帮助学生先后成立了革命文学社团“绿萍社”和“涛社”。前者是青岛市现代革命文学社团的萌芽,发起人为二级学生郝复俭,后者发起人为三级学生臧宣达(笔名迪文)、谭祖彝(笔名春岩)、汪志馨(笔名宁生)。郝复俭后来成为无线电与惯性器件技术专家,是中国导弹与航天惯性器件技术的主要开拓者之一。汪志馨后来成为环太平洋地区著名核物理学家、美国俄亥俄州立大学核物理系主任。有意思的是,这两位当初的文学爱好者,却在理科上取得了突出成就。

是年9月1日,王统照创办了青岛的第一个文学期刊——《青潮月刊》。此时的青岛,被称为“文艺沙漠”,没有文学刊物,只在为数不多的报纸上辟有文艺性的副刊。《青潮月刊》在这片文艺沙漠中,开辟了一块新文艺的绿洲,为青岛的文学界提供了表达“挣扎呻吟未来命运”的小天地。《青潮月刊》共出了2期,虽为月刊,可却间隔了4个月。

王统照先生定居青岛后,他不仅眷念岛城的美丽,而且笔触时常深入到劳动人民的最底层。如他写到东镇时“小孩子光着屁股在街上打架,拾蚌螺的贫女提着柳条筐子从海边回来……”,在写到西镇时“……矮矮的木屋,有的盖上了几十片薄瓦,有的简直是用草坯,一些黄瘦污脏垂着鼻涕的孩子前后呆着……”,尤其是他写的《轿夫的话——崂山道中》是那样入木三分:“先生!……/你看这荒山薄岭,瓢大的地,碗大的田。/在山凹和山沟里才有人烟。/就是扛轿,砍柴,靠山吃山,/那里来你们吃絮了白米、面?/先生!……这地瓜干儿味道真不恶/包管你一口都不能嚼!/去年咯,一秋大雨中翻了沙窝,/连这点东西充饥也捞不着……”

他的文学作品启发了广大文学爱好者,许多人都拜他为师。在王统照先生的扶植提携下,从1930年起许多爱好文学的青年学生在《青岛时报》、《民报》等报纸专栏上发表作品,他在铁中任教直到1931年初,铁中文学创作活动一直持续到1932年。

平时,王统照先生在他居住的小楼里,将会客室就兼书房,时常对文学爱好者进行辅导。如先生看到报纸副刊“青光”上刊登王俊成(市立女子中学学生)写的《铁锤》《柿子》两篇文章后,对其鼓励尤嘉,并传授写作方法技巧等。后人称:在“国立青岛大学”引来闻一多、梁实秋、沈从文等人之前,王统照独领青岛新文学之风骚。

新中国成立后,王统照任山东省文化局局长,1957年11月29日病逝。